APICS認定資格合格体験談

この合格体験談では、APICSが認定している資格試験にチャレンジし合格した人が、「受験の動機」、「学習方法」、「合格後に何が得られたか」を記載します。

合格体験談01 山本 圭一氏(東洋ビジネスエンジニアリング株式会社)

合格体験談02 大塚 宏征氏(C&Lビジネスパートナーズ)

合格体験談03 泉 啓介氏(外資系製造業)

合格体験談04 行本 顕氏(三菱鉛筆株式会社)

合格体験談05 丹治 秀明氏(株式会社日立ソリューションズ東日本)

合格体験談06 佐藤 亮氏(日系製造業)

合格体験談07 宮﨑 壮洋氏(インテル株式会社)

合格体験談08 宮川 秀一氏(日系物流企業)

合格体験談09 福元 一敬氏(シャークニンジャ合同会社)

合格体験談10 堀 裕太郎氏(日系ITサービス業)

合格体験談11 長者原 光浩氏(富士通株式会社)

合格体験談12 白井 隆政氏(株式会社ベルテクス・パートナーズ)

合格体験談13 岩田 隆一氏(キユーピー株式会社)

合格体験談14 梨元 力氏(W.Lゴア&アソシエイツ)

合格体験談15 藤本 孝弘氏(株式会社エクサ)

合格体験談15

合格者 藤本孝弘

所属 株式会社エクサ

受験資格 APICS CPIM(Certified in Planning and Inventory Management)

学習期間 約3年2ケ月(2019年10月開始、2022年12月合格)、

学習時間 約300時間

英語使用状況 仕事で英語を使用する機会はほぼなし。趣味で英検1級取得/TOEIC900点前後。

- 概略

「営業も勉強しなければ生き残れない!」そんな意気込みで、本業の傍ら中小企業診断士、英検などの資格取得や自己啓発にここ数年力をいれてきました。APICSには、本業であるサプライチェーンに関わる営業でも役に立つ資格がないか?と探していた中で出会い、「世界共通のサプライチェーンマネジメントの国際資格」とのキャッチフレーズに一目惚れしました。教材費・受験費が決してお安くないことがネックでしたが、会社に資格取得の必要性を猛アピールし、合格をコミットすることで、費用負担の確約を得てチャレンジし、計画的に3年かけて資格取得しました。

- 学習の動機

横浜みなとみらいに本社をおくIT会社にて、サプライチェーン・プランニング・ソリューション(SCP)の提案に従事しています。主な顧客である大手製造業においてサプライチェーン改革は、海外部門を巻き込んでの経営層の直轄プロジェクトになるケースが多く、グローバルで通用するサプライチェーン業務知識を習得する必要性を強く感じていました。言葉が通じないような営業はお客様から相手にされませんし、薄っぺらな知識はすぐにバレてしまいます。「グローバルで通用するサプライチェーンに関する知識を網羅的・体系的にしっかり身につけたい」そんな私の希望にAPICS CPIMはぴったりでした。

グローバルスタンダードであるほかに、APICSは常にアップデートし続けているという点も大きな魅力でした。書店でサプライチェーンに関する書籍を何冊か手に取りましたが、どうにも一昔前感がぬぐえず、購入する気はおきませんでしたが、APICSは変化し続けるビジネス環境においても、最新のサプライチェーンのスタンダードであり続けるであろう。つまり、勉強しといて損はないだろうと考えました。

- 学習方法

Part1、Part2ともにAPICS自習用教材(Learning System)を学習のベースとして利用しました。趣味で長年英語を勉強してきたという多少の自負から、最初はカラフルなラインマーカー片手に分厚い本の教材を頭から何回転か読みこなそうとチャレンジしましたが、目では文字を追っていますが内容が全然頭に残らずにすぐに眠くなってしまう状況でした。そこで学習方法を①ひたすらテスト(Quiz)、②用語を教材で逆引き、③ときどき章ごとにパラパラと教材をめくって全体感を俯瞰する方式に切り替えました。その方式で少しずつ理解は深まっていったような気がします。また、私は通勤時間が長いので、サード・パーティ提供のスマホアプリ教材のサブスクも契約し、移動中はひたすらQuizに取り組みました。いろいろ工夫しながら、「細々でも学習を続ける(やめない)こと」に力を注ぎました。

- 合格後に何が得られたか

合格後、先ずは名刺に「APICS CPIM Certified」といれてもらいました。名刺交換した際に気づいていただける方はまだまだ少ないですが、「あ、APICSもってられるんですね」と言っていただけたときは、思わずお客様を抱きしめたくなります。(笑)

私にとってAPICS CPIM取得によるメリットは数多くありますが、主には次の3つとなります。

◆お客様とのサプライチェーン業務の会話に物怖じしなくなりました。これまでは、お客様の説明にわからない用語が出た際に「こんなこと聞いて恥ずかしいのでは」と質問を躊躇ってしまうところがありましたが、APICS CPIM取得後は「私が知らないんだから、たぶんお客様の独自用語なんだろう」と堂々と質問できるようになりました。もちろん恥をかくケースは未だに多々ありますが、積極的な姿勢に却ってお客様からは信頼されるようになったと思っています。

◆社内で一目置かれるようになりました。「あの人、営業の仕事には直接関係ないのに(なんだかわからないけど)英語のサプライチェーン業務の難しそうな資格とったらしいよ」と囁かれているようです。自分を大きく見てもらえるというのはビジネスパーソンとしてメリットと考えています。

◆「合格」嬉しい言葉です。やり遂げたことへの達成感を得ることができました。

- さいごに

資格試験は、あれこれ悩まずに「受かるための勉強を計画的に愚直にやりきること」が大事だと思います。APICSにおいても同様だと考えます。今回それをやり切れたことは大変嬉しく自信になりました。一方、資格取得の直後はAPICSの様々なコミュニティ活動に参加して、資格取得者の方々との人脈形成を図りたいと考えていましたが、未だ活動に参加できていない状況です。今後は積極的に関与していきたいと思います。

合格体験談14

合格者 梨元 力

所属 W.Lゴア&アソシエイツ(外資系製造業)

受験資格 APICS CPIM(Certified in Planning and Inventory Management) Version 7.1

学習時間 約 280 時間(Part1:約 100 時間、Part2:約 180 時間)

英語使用状況 日常業務の60%程度で使用

- 受験の動機

“グローバル環境で通用するSCM知識を学びたい”という思いが受験の動機でした。現職に新卒で入社時からSCM関連のポジションを担当しましたが、海外拠点と業務上のコミュニケーションをする中で多くの専門用語・概念が用いられていることが分かりました。海外拠点との調整や交渉を対等に行う為にも専門的な知識を獲得していく必要があるということを実感しました。ASCM関連資格が社内の取得推奨資格となっていること・在米のリーダーシップからの勧めもあり、入社3年目の時にCPIMの勉強を開始しました。

- 学習方法

所属企業の経由でLearning Systemを購入し紙のテキスト+オンライン教材を用いて学習しました。学習期間としては、Part1とPart2をそれぞれ準備に6カ月ずつ、合計約1年かけて資格を取得しました。私は章ごとに紙のテキストを一度読み込んだ上で、オンライン教材の章末問題を解いていくという勉強法を実施しました。英語“で”何かを勉強するという経験が無かった為、膨大な英文のテキストに圧倒されつつも毎日の仕事終わり+週末を使って少しずつ勉強を進めていきました。それぞれの試験の直前には練習問題を確保する為に、サードパーティーのアプリで演習問題を解きました。またPart2の勉強時は日本生産性本部の行本さんにTutoringの形式で学習をサポートいただきました。今後はCPIMのPart1とPart2が統合され、1つの試験となるようですが(2023年時点)内容は基本的には変わらないようですので、自身にあった勉強法を探すことが大切と思います。

教材の章末問題・本番の試験問題の中には解答を1つに絞り込むのが難しい問題や、解説が難解な問題がありました。私のような英語非母語者においては何度も問題を解くことで“クセ”に慣れること、難しい設問に遭遇した際の解答のロジックを持っておくことが試験突破のキーとなると感じました。

- 合格後に何が得られたか

まずSCMの全体像や各プロセスの関係性を体系的に理解することができました。加えて、普段協業している社内の海外メンバーの多くはASCM関連の資格保持者の為、共通の理解・認識の上に立って業務を行うことによる効率性や信頼性の向上を感じました。

- さいごに

経験や英語スキルによって資格取得の難易度は様々かと思いますが、忙しい日々の中で資格の勉強をすることは容易ではありませんでした。私にとってはテキストの中で語られるAPICSのSCMの概念とそれを自らの業務と照らし合わせながら学習を進め、2つの試験の合格までやり通せたことには価値がありました。モチベーションを維持させる為にも、資格の学習・取得の目的を定めることが重要と感じました。

合格体験談13

合格者 岩田隆一

所属 キユーピー株式会社

受験資格 APICS CPIM ver7.1(Certified in Production and Inventory Management)

学習期間 2023年11月~2023年5月(6ヶ月)

学習時間 約200時間(月25時間+年末年始・GW)

英語使用状況 海外各拠点や取引先と会議、メールなど業務の5割程、TOEIC 750点

- 受験の動機

世界に通用するサプライチェイナーになりたいという考えから、世界標準のSCMの資格の存在を知り、挑戦しました。私の考えるサプライチェイナーとは、不確実且つ複雑な環境下でも、最適なサプライチェーンの仕組みを再現性をもって構築と実行のリードをできる人間です。実際に、この志向につながる学びを得られたと感じます。また知識習得に加え、合格後にAPICSコミュニティ参画も視野に社外の広い人脈形成、継続的な学びを得られると感じたのも理由です。

- 学習方法

日本生産性本部さん経由でラーニングシステム(紙のテキスト、ウェブ教材)と対訳辞書を購入。これがメインです。テキストがFedexで自宅に届いた時は、英語の分厚さにひいたのを鮮明に覚えています。テキストは読んでも頭に入らないので、ウェブの問題(一問一答式のquiz、全部で約2500問)をパートで区切りながら先ずはやって、間違えて、解き直すサイクルを延々続けました。その際にテキストや辞書を参考し、マーカーや書き込み、ノートに整理をしました。3~5巡ほどしたら、マーカーだらけになったテキストをほとんど読め、自分に驚きました。因みに同梱されてたSTUDENT SLIDE BOOKは一切使ってません。

その他は、「世界標準のSCM教本」、市販の管理会計の本やザ・ゴール コミック版などで、日本語での知識定着を行いました。特に「世界標準のSCM教本」は日本語での基礎の理解に大変救われました。

- 合格後に何が得られたか

合格してから3ヶ月後の状況ですが、

知識面:企業の内部プロセスをMP&Cにはめ、俯瞰だって理解できるようになりました。その上で自社に足らないところ、強化すべきところの課題が浮かぶようになりました。

実務面:英語でのやりとりや資料作成の際に、APICS共通言語を用い、相手方と認識相違が生まれないよう活用してます。

人脈面:念願のAPICSコミュニティに参加し、業界のプロフェッショナルな方々と企画を進めることになり、ワクワクしております。

- さいごに

実際の試験も、ウェブ教材のquiz同様一問一答式でした。一問1分強で解かなばならず、全て英語で、計算問題もあります。ただ、とんでもない長文を読むことはなく、計算もシンプルです。それでいて、先人たちのSCMの体系だった知識を習得できます。APICS有資格者は世界17万人と言われ、アメリカでSCMの業務を行うには必須の資格と言われてます。費用はそれなりにしますが、自身の時間を投資するには十分なリターンがあると私は感じています。

合格体験談12

合格者: 白井 隆政

所属: 株式会社ベルテクス・パートナーズ

受験資格: APICS CPIM(Certified in Planning and Inventory Management)

学習期間: 約 130 時間(Part1:約 50 時間、Part2:約 80 時間)

英語使用状況:最近は特になし。以前は、グローバルSCMシステム構築の際に海外工場や海外ソフトウェアベンダーとのやり取りで使用。

- 受験の動機

1年ほど前から、社内のSCMチームを率いることとなり、

1. チームのミッションである「日本の製造業を元気にする」ための施策の具体化

2. 自分自身のSCMスキルの体系化、強み・弱みの把握

3. チームメンバーのスキルアップに有効な手段

について、なにかよい方法がないか検討していました。そこで、行本さんからSCMの「世界標準」としてAPICSを紹介いただき、その内容を確認したところ、私が以前に関わっていた大手電機メーカーでのSCM改革の内容と重なる部分が多く、「これは机上の空論ではなく、実際のビジネスの場で生かせるフレームワークであり、上記3点の検討事項の解につながるもの」と感じたことから、CPIM取得のための学習を開始することにしました。

- 学習方法

「自習用教材(Learning System)」での学習を行いました。

学習期間は、本格的に学習を開始してからPart1合格までに3か月、その後Part2合格にまでに7か月で計10か月になります。とはいえ、この10か月間ずっとコツコツ勉強していたわけではなく、平日は通常業務が忙しく、なかなか思うように学習時間が取れなかったこともあり、土日や連休を活用して集中的に学習するスタイルでした。(Part1は10月の土日、Part2は受験直前のGWに集中的に学習)

学習方法については、最初にテキストを見たとき、「この分量の英文テキスト(約400項/約900項)をひたすら最初から読み進めるのはちょっと厳しいな」と感じたため、まずは各章のトピックについて、自分なりにポイントだと思う点を把握した後、すぐに専用の学習用Webサイトのクイズに挑戦しました。その後、クイズの答えだけではなくその解説文を理解する、解説文だけではよく理解できない場合は、テキストの該当箇所をしっかりと読み込むといったことを繰り返し、最後に改めて、個々のクイズの解説内容をMPCの図に代表されるようなテキスト内の図表と紐づけ、断片的な知識を体系化していきました。

- 合格後に何が得られたか

合格後というよりは学習を通じて得られたことになりますが、「受験の動機」に挙げていた「自分自身のSCMスキルの体系化、強み・弱みの把握」「チームメンバーのスキルアップに有効な手段」については、達成できたと感じています。(「チームメンバーのスキルアップに有効な手段」に関しては、現在、他のメンバーもCPIM取得を目指して学習を開始)

- さいごに

上記と重なりますが、CPIM取得の学習を通じて、SCMの「世界標準」といえる「フレームワーク」を習得することができました。ただし、このCPIMの内容をそのまま今の日本企業に当てはめることができるかといえば、すぐに適用が難しい企業もあるかと思います。またあくまで「フレームワーク」であり、企業によっては、そのままこれを適用するのが望ましくない場合もあるかと思います。私はコンサルタントという立場から、この「世界標準」の「フレームワーク」とそれに準拠する形で実際のSCM改革を行ってきた経験をもとに、個々の企業様の持つ強みを活かしつつ、「日本の製造業を元気にする」ための施策を実施し、SCMを通じて少しでも日本企業のお役に立てたらと思います。

合格体験談11

合格者 長者原 光浩

所属 富士通株式会社

受験資格 APICS CPIM(Certified in Planning and Inventory Management)

学習期間 約140時間(Part1:約60時間、Part2:約80時間)

英語使用状況 サプライヤ及び海外販社との業務で日常的に使用。TOEIC900点前後

- 受験の動機

生産管理業務の中でも海外向けのオペレーションに携わる中で、部門固有のスキーム・プロセスから脱却する必要性を感じていました。そのような中、当時の上司からグローバル標準のSCM知識体系が有るとの紹介を受け、興味を持って受験を決意いたしました。実際にテキストを見てボリュームが多い事を理解していましたが、半年+半年間の受験猶予がある事と、世界の変化に伴って自分が変わらなければならないという強い危機感が私の原動力となりました。

- 学習方法

Learning System(テキスト・WebでのQuiz)と受験料がセットとなっているBundleを購入し、それを中心に学習を進めました。まず始めにテキストの通読を試みました。単語・文章自体は平易に書かれておりましたが、登場するSCMの概念一つ一つが厳密に定義されており、最初は読むのに時間が掛かりました。同時に、これまで業務の中で閉じていたサプライチェーンのイメージと、本当のグローバルサプライチェーンの世界との違いを感じる事ができ、驚きとともに興味を持って読み進めていきました。

一通りテキストを読み終えた時点でも、正直なところ完全に理解した、という感覚はありませんでした。そのため更に2回通しで読み直し、そこで漸くページをざっと見て記載箇所に何が書かれているかのイメージが浮かんでくる様になりました。その時点でQuizに取り組みました。

Quizは初回正答率を気にすることなく、まずは「通しでやり切る」事を重視して進めました。私の個人的主観ではありますが、そうする事でこのボリュームを一回やり切った、という自信が付き、以降は解説の理解に努めながら繰り返し解いていく事でAPICSの考え方が徐々に身に付いていったと思います。Quizを解いている最中は、自分の業務知識をイメージしながら、あの業務はSCM全体のどの部分に当たるのか、という事を意識する様に心掛けました。そうする事で、APICSが単なる暗記に終わることの無い、実務と結びついた知識だという事を実感できました。

また、インプットに行き詰まったらアウトプットする事も肝心と思います。私の場合はノートにAPICSで学んだ単語を書き、MP&Cやそれに付随する概念の相関関係を整理しました。

- 合格後に何が得られたか

大きく二つあります。一つは、APICSの知識体系を学ぶ事でサプライチェーンの裾野が広がり、俯瞰的な視座が得られた事です。新聞記事等からでも自分なりに咀嚼して事象を捉える事が出来るようになりました。

もう一つは、それまで業務の中で言語化出来ていなかった事をAPICS terminologyにより言語化出来たことで、それがビジネスとしてどういう機能を果たす業務なのか、それとも単なる慣習により続けているものなのかを意識するようになった事です。業務を全体最適で捉えるようになり、生産性が向上したと感じています。

- さいごに

私が2020年末にCPIMを受験した当時は試験がPart1/Part2に分かれており、それぞれテキストが英文で約400項/約900項、Quizが約1,000問/約1,500問ありました。今後1科目に統一されるにおいても、同規模の分量が想定されます。そのため、まず始めに全体のボリュームを把握し、計画立てて学習を進める事が肝要と思います。

Learning systemのテキスト・Quizは良質な文体で書かれており、勉強の過程そのもので得られる気づきが多いです。私はCPIM合格後にCSCP,CLTDも取得しましたが、変化の激しい世界において持てる知識をアップデートし続ける事がこれからも必要と実感しております。

合格体験談10

堀 裕太郎氏(日系ITサービス業)

・業務内容:

日系企業様に対する業務改革や情報システム構想企画立案コンサルティング(新卒で社会人となり3年目、その内、2年間はSCM領域の仕事に従事)

・受験資格:

CPIM(Certified in Production and Inventory Management)

CLTD(Certified in Logistics, Transportation and Distribution)

CSCP(Certified Supply Chain Professional)

・学習時間:

CPIM Part1: 40~50時間(2018年12月開始、2018年12月合格)

CPIM Part2: 40~50時間(2019年1月開始、2019年1月合格)

CLTD: 80~100時間(2019年4月開始、2019年5月合格)

CSCP: 80~100時間(2019年4月開始、2019年6月合格)

・英語使用状況:

海外調査等で使用、通常業務では未使用。

- 受験の動機

私の受験のきっかけは、コンサルティング業務を行っていく中で、ある課題を感じたことに始まります。今までご支援させていただいた製造や小売企業様においては、部分的な業務改善を目標とした改革プロジェクトを立ち上げておられるケースが多くありました。しかし、部分最適を目指した進め方では、企業全体としてそのプロジェクトはネガティブな結果に終わることが多いです。例えば、業務改革の結果、単一部署では効果が大きく見えても、他部署へ新たな負荷が生じることになり、企業全体で見た時の効果は大きくないといったこともありました。私は経験を重ねるにつれて”より俯瞰的かつ客観的な視点で、お客様の活動をご支援すること”がコンサルタントとしての責務であり、課題であると感じるようになりました。

このような課題の解決に向けてまずは、私自身のSCMの体系的な全体像の理解が必要と判断しました。そのための第一歩として、一定のレベルで体系的に整理され、かつ認定制度のある学習材料を探すことから始めました。これは、日本語の書籍をバラバラと読むだけでは断片的な知識しか身につかず、また体系的な理解を客観的に証明する手段が必要と判断したからです。社内有識者へのヒアリングやインターネット、書籍の情報を参考に情報収集と比較を行って、最終的には以下①~③の要素等を考慮して、APICS認定試験の受験を決めました。

①知識体系としての範囲の広さ、深さ

②知名度(検索エンジンにおける検索回数や各社の転職要件など)

③資格の価値(定期的な”更新”が必要であることで、価値が担保されている)

- 学習方法

基本的にはLearning Systemをベースとして、休日に最大12時間程集中して自己学習を行いました。特に深い理解が必要だと感じた領域は、インターネットで検索 or 国会図書館等で書籍閲覧 or 関連書籍を購入して追加学習を行いました。

学習方法のポイントとしては、教材を読むのと並行して、自分なりのポイントをまとめたメモを作成しながら学習しました。目的としては、試験直前の復習で利用するのは勿論のこと、曖昧な理解で学習したと錯覚するのを防ぐ意味合いもありました。”重要な内容について、適切にアウトプットできるかどうか”を自分の理解の指標として学習を進めたということです。

- 合格後に何が得られたか

サプライチェーンマネジメントに関する体系的な理解、広範な視野が得られたことで、自分の中での情報の整理軸が得られました。お客様の課題の整理に加えて、新聞、メディアの内容も自分なりに整理して、知識としてストックすることができるようになりました。

海外の有識者に対する一定の専門性の証明、および共通したターミノロジーを得られたことで、情報交換や議論がスムーズに進むようになりました。海外のカンファレンスやインターネット、SNSを通じた意見交換が以前に比べて容易になり、更なる知識の吸収が可能になりました。

- さいごに

私のような社会人となってから数年目の経験の浅い若手でも、目的意識があれば合格自体は可能です。学習意欲の維持に向けては、その後のキャリアの中で、得られた知識をどのように活用するのか、具体的にイメージしながら学習を進めることがポイントかと思います。私の場合は、コンサルティング業務をイメージしながら、ポイントをまとめたメモを作成し、”内容について説明できるようになった実感=成長の実感” を感じ続けることで、学習意欲を維持することができました。

合格体験談09

合格者 福元 一敬氏

所属 シャークニンジャ合同会社

受験資格

CTSC(Certified in Transformation for Supply Chain)※2025年10月追記

CPIM(Certified in Production and Inventory Management)

CLTD(Certified in Logistics, Transportation and Distribution)

CSCP(Certified Supply Chain Professional)

学習時間

CTSC:4ヶ月(2025年7月開始、2025年10月合格)※2025年10月追記

CPIM:8ヶ月(2017年9月開始、2018年4月合格)

CLTD:4ヶ月(2018年8月開始、2018年11月合格)

CSCP:2ヶ月(2018年11月開始、2018年12月合格)

英語使用状況 日常業務で使用(TOEIC900点台)、シンガポール、フランス駐在経験有

- 受験の動機

社会人になって以来、一貫してサプライチェーンマネジメント業務に携わってきました。40代になってから、今後のキャリアを考え始めた際、自身の経験や知識が目に見える形で証明できる“何か”がほしい、と考え色々探索した結果、最終的にAPICSに出会いました。最初にAPICSを知ったのは、2015年のシンガポール駐在時です。当時、アジアにおけるロジスティクス効率化に取り組んでおり、何か参考になるものは無いか、とWebで探索した際、旧SCC(Supply Chain Council)のSCOR(Supply Chain Operations Reference)とAPICSのWebページに出会い、初めてこのような団体・資格があることを理解しました。

そのときは、それ以上の行動は起こさなかったのですが、日本帰国後の2017年4月、日本生産性本部主催のAPICS紹介セミナーに参加し、資格内容や資格取得者の体験を詳しく理解できたのが、学習開始きっかけとなり、資格取得に向けモチベーションを高めました。同時に、2年以内に全資格

(CSCP,CPIM,CLTD)を取得する、という目標を立てました。受験に向けた計画を立てるにあたり、何から学習しようか、と迷いましたが、自身の一番の弱点領域と思われる生産管理系(CPIM)から取り組むことに決め、取得後にはCLTD、CSCPと順に取得しようと考えました。また、資格取得に向けては、会社の補助は受けず、自費での取得を決意しました。安い費用ではないため、途中で投げ出さない=必ずやり遂げる、とすることで自身を追い込みました。

- 学習方法

全資格とも、APICS Webサイトを通して購入した、“Learning System”を中心に学習しました。平日は、通勤時間やカフェ等で約2時間程度、土日祝日は、午前中3-4時間、基本的にテキストを繰り返し読み、深く理解していく、というベーシックな手法を取りました。と言うのも、学習を始めた直後に、資格取得だけを目的とするのではなく、内容を正しく且つ深く理解すること、自身の業務に繋げる・活用すること、も目的とし主眼を置くようになったためです。そのため、学習時間については、恐らく他の資格保有の方より、時間をかけた学習になったと思います。一方、隙間時間を有効に使うことも重要と考え、POCKET Prep社のアプリ(CLTD以外)を活用、数多く問題を解き、理解を深めていきました。

苦手とする分野(CPIM)については、フォーキャストやMRPについては自身で表を作って算出したり、より理解を深めたいトピックについては、携帯電話に写真を収め、移動時間に何度も読み込んだりし、理解を深めていきました。CPIM1(私が受けたのは、5科目から2科目への移行期であったため、旧BSCM)

の試験結果は、概ね良好でしたが、CPIM2は、合格ライン300点に対し、303点とギリギリでしたが何とか合格することができました。

CLTDについては、現状の業務に近いため、比較的理解がしやすかったと考えます。とはいえ、概要から始まり、輸配送、倉庫管理、グローバルロジスティクス、リバースロジスティクスなど、幅広い項目且つ細かな内容でしたので、落とし込んで理解するには、やはり時間を要し、それなりに大変でした。特にネットワークデザインについては、“Learning System”上のQuizを解いても、スコアがなかなか安定しませんでした。運よく、資格取得することはできましたが、業務で活用するには、もう一歩踏み込んだ理解が必要だと感じています。

CSCPについては、CLTD取得後直ぐ“Learning System”を購入し、学習を開始しました。というのも、CPIM、CLTDで学習した記憶が鮮明なうちに取得するのが有効と判断し、休まず取組みました。

想定どおり、記憶がある程度鮮明に残っており、CPIMとCLTDに関わるような項目は、学習を省略することができ、プロジェクトマネジメント(PMBOK)、SCM関連システムといった、CSCPに特化した項目に集中することができました。テキストも半分ぐらいしか読み込んでいませんが、CSCPについても無事取得することができ、これから更に理解を深めていきますが、作戦としては成功であったと考えます。

2018年12月に、目標であった全資格を取得、約1年半に及ぶ学習が終了しましたが、振り返ってみると、英語、分厚いテキスト、且つ初めて見る単語や用語ということで、相当タフな学習でした。しかしながら、最初の決意、モチベーションを継続させることが、資格取得できた肝であったと考えます。

- 学習後に何が得られたか?

※2025年10月追記

大手製造業(日系)から外資系企業に転職した際、APICS資格が応募Recommendationであり保有していることでプロフェッショナルとして認知頂き、面接がとてもスムーズに進みました。また採用後は、日本だけでなくAPAC全体のオペレーションを見ているのですが同僚・取引先と会話する際、プロフェッショナルである・ベースがしっかりあるとAPICS保有資格から認知頂くことで、仕事が進めやすくなっていると同時に、学習を経て得ることができた幅広い知識がそのまま業務に役に立っています。

計画、調達、製造、ロジスティクス、ITと幅広く理解できていることで、あらゆる角度からの視点でサプライチェーン全体を捉え、全体視点で行動に移すことが出来ているのは強みです。

結果として、しっかりとパフォーマンスを残すことができており、APICSはプラスのスパイラルが働く最良のドライバーになっています。

合格体験談01

合格者 山本 圭一氏

所属 東洋ビジネスエンジニアリング株式会社

受験資格 APICS CPIM(Certified in Production and Inventory Management)

学習期間 10か月程度 (2014年3月開始、2014年12月合格)

学習時間 350時間程度

英語使用状況等 通常は日本語中心で、英語使用は年数回程度。

- 受験の動機

お客様からこの資格を紹介いただきました。私は、生産管理システムを中心とした日系サプライチェーンマネジメント(SCM)パッケージベンダーに勤務しています。国内のお客様が多かったのですが、2000年代後半あたりから海外からの問い合わせが増加しました。そのような中、ある海外のお客様に製品を説明した後、用語が良くわからなかったとフィードバックを頂き、そこでAPICSを紹介いただきました。

ご指摘いただいた内容をAPICSの定義と比較すると、自社製品の英訳のいくつかがAPICSに準拠していないことがわかりました。このままでは製品の持つ機能が正しく伝わらないと判断し、組織としてAPICSをしっかり調査しよう、という判断に至りました。

当時はAPICSを知っている人はだれもおらず、まず私が最初に、「そもそもAPICSとは何か?」というところから開始しました。調査する中で資格試験の存在を知り、APICSを知るには資格試験についても知る必要があることがわかりました。そこでAPICSの重要性を会社と共有し、業務の一環として受験勉強を開始しました。よって受験費用は会社に負担してもらいました。

- 学習方法

まず日本生産性本部の無料説明会に参加しました。手続きや必要な参考書類、合格者の方からの学習手順などの説明もあり、学習の進め方は概ね理解できました。トレーニングコースもあったのですが、私は時間が合わなかったので、日本生産性本部からテキストと問題集を購入し、独学で進めました。

しかし、テキストが郵送された時点で膨大な英文量に圧倒されてしまいました。私はそれほど英語が得意でもなく、これでは挫折すると危機感を感じ、まず問題集から着手する、というアプローチを取りました。

勉強もせず解ける問題などほとんどないため、問題集を「調べながら」解きました。複数の選択肢がある場合は、そのすべての選択肢を調べました。問題を解くプロセスの中で、「調べる」目的でテキストを都度使用しました。

400問程度の問題集を1回転するのに1か月くらいかかりましたが、繰り返すに従い、回答に要する時間が短くなっていきます。9割程度回答できるようになった時点で、やっとテキストを読み始めました。

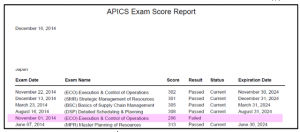

知っている言葉がいくつか出ているだけでとても読みやすく感じ、とても驚きました。またテキスト精読を通じて、問題集によって理解した知識どうしがつながり、初めて全体を理解した感覚を得られることができ、そこで試験に臨みました。結果は以下の通りです。1回だけ失敗しました。ちなみに合格点は300点です。

学習に要した時間ですが、1日2時間の学習を何とか5日続け、土日は休みました。80間程度学習した時点で最初のBSCM(Basic Supply Chain Management)の試験に挑みました。他の科目は慣れもあり、50~70時間程度でした。不合格になった試験は、分野別の得点率が記載されたスコアレポートがもらえますので、弱い部分を再チェックし、すぐ再受験しました。2週間空ければ再受験可能です。

- 合格後に何が得られたか

まず、海外関連の仕事の依頼が増えました。特に出張を含む海外案件の依頼や、日本語の概念をどう訳せば伝わるのか、という問い合わせを受けるようになりました。合格前にこのような依頼を受けたことはありませんでした。海外出張時の打ち合わせ等では、APICSの共通言語を使用することでスムーズに理解してもらえることを実感しました。私は生産管理が専門であったため、特に役に立ったのだと思います。また、アメリカ圏では、資格を保持していることで周囲からの対応が変わるようです。日本では希少な合格者ということで、いろいろ講演などもお誘いいただいています。外資系企業のように資格と給与は直結していませんが、上記の面で仕事の幅は確実に広がったと感じています。

- さいごに

試験対策としては、問題集を中心に、SCMの専門用語をいかに理解できるか、が重要と思いました。一方、試験問題の英文は短いものも多く、一般的な英和辞典は持込み可でもあるため、それほど高い英語力は要求されないとも感じました。ただ、少しでもよいので毎日継続学習するのが良いと思います。土日にまとめて学習しようとしても、思い出すロスが発生してしまいます。

私の学習例は、英語が苦手な人には参考になるのではないかと思います。英語の長文読解に抵抗がない人は、テキストの理解から進められる方が効率的かもしれません。

また、APICSのテキストはSCMの全体像から各論までを1冊にきれいにまとめており、試験勉強によって全体の概念および詳細を体系的に理解できたと感じました。日本語の関連書籍は、SCMの一部にフォーカスされたものが多かったように感じます。これからSCMを学ばれる方は、思い切って最初からAPICSを使用して、世界共通言語で学習されてはいかがでしょうか?

合格体験談02

合格者 大塚 宏征

所属 C&Lビジネスパートナーズ

受験資格 APICS CSCP(Certified Supply Chain Professional)

学習期間 トータル5か月程度 (2012年10月開始、2014年1月合格)

学習時間 200時間程度(月40時間相当)

英語使用状況等 業務で通常英語使用

- 受験の動機

東京工業大学大学院キャリアアップMOT講師でAPICS顧問である高井先生よりAPICSコミュニティを紹介いただき、日本生産性本部主催の資格紹介セミナーに参加してこの資格を知りました。ここでSCMに関する資格があることと、資格認定しているAPICSという団体がグローバルで知名度の高い組織であることを知りました。また、APICSのSCM知識体系が、わかりやすくバランス良くまとまっていることや、SCMディクショナリーが整備されていること、これらは日本固有の考えではなく、グローバルで共通認識された用語であることを知りました。

当時は、CSCPとCPIMの二つの資格があり、まずは、どのような内容の資格であるかをAPICSホームページで調査したところ、CSCPはサプライヤーや顧客も含めたトータルSCMをスコープとしており、これまでの私自身の経験(SCM改革コンサルティング、ERP企画・導入、グローバルロジスティクス経験など)からCSCPが適切であると判断しました。

次に、どのような試験が出題されるのかを知るために、「CSCP Contents Manual」をAPICSから購入しました。その中には、サンプル試験問題が10問記載されており、試しにトライしたところほとんど正解できたので、この程度なら簡単に取得できると思い、資格取得をしようと思いました。

同時に、当時所属していたグローバルロジスティクス会社にて、グローバルSCMをベースとしたソリューションセールス導入をGMとして指揮していたので、私自身が率先してこのような資格を取ることで、メンバーへのSCM資格取得推進とSCM能力向上を図れると考え、自身の資格取得意識に拍車がかかりました。

費用に関しては少々高価でしたが、まずは自身の資格取得を優先し自己負担としました。その後の社内推進の際に、メンバーの受験費用に関しては補助を検討すればよいと考えました。

- 学習方法

まずAPICSホームページからCSCP Contents Manualを購入し、CSCPに必要な用語を調べることから開始しました。試験問題集が欲しいと思い、amazonで調査し幾つか試験ツールを見つけたのですが、購入せずにCSCP1,000問の問題集を購入しました。(APICS公認ではないが、安価で手に入りました。)(注:当時はWeb上で販売されていた非公認の問題集。現在はWeb上で検索しても存在確認できません)

購入した後、この問題集をベースに勉強しました。問題集には回答はのっていたのですが、なぜその回答になるのかといった解説がなく、自身で書籍やNet検索によって、詳細を調査する形で勉強を進めました。

勉強の開始時期は、第1回目受験日の数ヶ月前でしたので、問題回答が半分も終わらない状態での受験となりました。試験は非常に過酷で、4時間以内に175問を解かなければならず単純計算で1問あたり1分22秒で解かなければいけない計算になります。

1回目の結果ですが、なんと合格点300点のところ、299点というショッキングな結果で不合格となりました。

その後、再受験しなければいけないと思いながらズルズル1年が過ぎてしまい、このままではいけないと思い、受験日を指定して再度受験料を払うことから始めました。受験料は、再受験半額キャンペーンを行っていることをAPICSホームページで発見し、約1年後に受験日を設定しました。お金を払ったからには、勉強しないといけないと自信に言い聞かせ、受験に向けて再度1,000問の問題集完成にトライし、2回目は1,000問完了後に受験し合格しました。

ここまでは私のケースを紹介しましたが、勉強方法には各個人の知識やそれまでの経験度合いによっていくつかの選択肢があると思います。どのように勉強方法を選択するかに関して、私が担当するAPICS紹介セミナーでは以下のように紹介していますので、参考にしてください。

- 合格後に何が得られたか

一番大きなメリットは、APICS資格取得者の方々との人脈形成ができたことです。資格取得者は、少なくともCSCPやCPIMで必要とされる知識レベルを持っていることが前提となるため。あるレベル以上のグローバル視点でのSCM知識があるので、より有意義な議論や知識共有ができることです。

一般的に日本においては、欧米と異なりSCMに特化した学科はなく、経営工学はそれに近いものはあるのですが、多くの場合そのベースとなる知識が十分にないまま、生産管理、物流、購買、ITを各々の企業内実務経験をベースとした、自称SCM経験者とする方が多いのが実態です。

APICS資格を持っていることで、この人は少なくともCPIMを理解した人、この人は少なくともCSCPを理解した人、といった個々人の知識の前提条件が把握でき、その前提に基づく、よりレベルの高い相互議論ができることは大きなメリットです。

次に、様々な機会が得られることです。例えば、トレーナーとしてのTTT(Train the trainer)の受講の機会やAPICSディクショナリー翻訳の機会などです。これらの機会は当然待っているだけでは得られませんが、自信で常にアンテナを広げ、機会に気づき積極的に活動することで得られるものです。

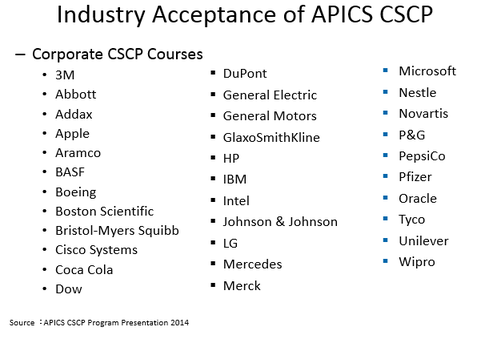

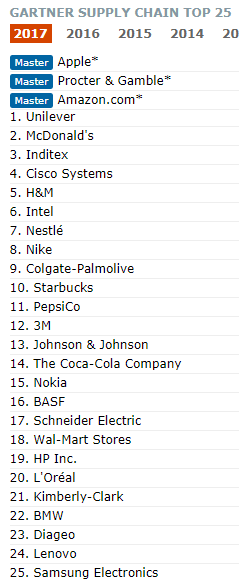

- さいごに

製造業のみならず、小売業においてもグローバル経営が必須となっている昨今において、グローバルSCM人材の需要は急増しています。フォーブスやガートナーSCM Top50の上位にランクされる企業のほとんどが外資系優良企業であり、APICSの教育プログラムを企業内教育に取り入れていたり、APICS資格を人事評価基準のひとつにしている企業が多くあります。

最近日本企業においても、APICSを取り込みたいと考えている企業は多いようで、APICS紹介セミナーにも日本企業からの参加者が増えています。

個人においては、将来的に自身の価値を上げ、社内外どちらにでもキャリアアップに有効な機会になると思いますし、企業においては、個々人の能力を向上し企業全体のグローバル競争力を向上するよい機会になると思います。

私自身としても、今後この機会を有効活用し、APICSグローバルSCM資格の拡大推進とグローバル人材育成になんらか貢献できればと考えています。

合格体験談03

合格者 泉 啓介

所属 外資系製造業

受験資格 APICS CPIM(Certified in Production and Inventory Management)

学習期間 15か月程度(2010年6月~2011年9月)

学習時間 130時間程度(1科目約20時間X5科目+APICS推奨テキストでの確認)

英語使用状況等 日々の業務で1割程度

- 受験の動機

勤務している海外本社の推奨資格として挙げられていたため興味を持ちました。当時は、サプライチェーンのオペレーションを日々担当しており、8年ほど生産計画領域の業務に携わっていました。今の知識・スキルはサプライチェーンの中でも一部の領域に偏ってしまっているのではないか?定期的に新しい知識を獲得することはできないか?との思いがあったのも理由のひとつです。CPIMは自分の主担当の生産計画も含めて幅広い領域をカバーしており、グローバルで基本と考えられている知識を獲得するのに良いツールではないかと思いました。また、サプライチェーン関係のエクスパートのコミュニティがあり情報の発信がされていたので海外の事例等も定期的に得ることができるのではと考えました。サプライチェーン関連の資格は国内にもあるようでしたが、外資系企業に勤務していたこともあったので、APICSの試験にチャレンジしてみようと思いました。とはいえ、日本で国内での試験がちょうど始まった時期かと思います。周りにAPICSについて知っているものがいなかったので、自分で調査、確認が必要な状況でした。社内では特に必須の資格ではないため、受験費用は自費で負担しました。

- 学習方法

APICSの年間会員になる

→各種教材/受験費用が割引になる。APICS Dictionaryが1冊もらえる

CPIM Content Manualを購入し試験についての調査

各教科の問題小冊子(CPIM Practice Questions:1教科60問程度X5)の学習

各教科の問題集CD(DataChem:1教科300問程度X5)の学習

Introduction of Materials Managementを参考資料として読む

まず①、②、③を揃えました。ただ③は回答の解説の少なさとボリュームの少なさで準備にならないと気づき、次に④、⑤で学習を進めることにしました。④で問題をまず解き、できなかったところを①や⑤で重点的に調べていきました。試験日が分散したため、それぞれの教科の試験日の最低1か月前には問題を解き始めるよう努めました。⑤は基本知識が分かりやすく書かれており、最初の10章程度をざっと通読したのですが、知識の整理にたいへん役に立ちました。

今になって考えると結果的には②、③の教材は必ずしも必要ないと思います。

他の方々も紹介されていますが、まず問題を解いてみて、できなかったところ、わからなかったところを復習するやり方が効率的かと考えます。

試験会場が自宅から遠かったため、試験は複数回に分けて都合の良い日に受験する必要があり、そのため最初の試験から合格まで期間が1年以上かかりました。

- 合格後に何が得られたか

当初はサプライチェーン関連の業務に従事していましたので、試験はそれほど難しくないのではと楽観視しておりました。ところがいざ実際に学習してみると、内容を知っているつもりでも問題を間違ったり、自分で手を動かす計算問題ができなかったりすることが分かりました。今回の資格取得を通して、サプライチェーンについての一通りの知識を改めて基本から学習することができたのではと思っております。

合格してみて一番良かった点は、同じサプライチェーン関連の仕事をされているエクスパートの方々と知り合いになり、お話を伺える機会を得られることができた点と思っております。APICSのコミュニティ・勉強会に参加したり、APICS辞書の翻訳プロジェクトに参加させていただいたりしております。APICSを通じてでないとできないような、大変貴重な経験をさせていただいております。

- さいごに

当時の私は、日本語でのAPICSの情報がほとんど得られず、情報集めからのスタートでした。もしAPICSやAPICSの資格に興味があるかたがいらっしゃいましたら、日本生産性本部のAPICSの紹介セミナー等を通じて、まず情報収集されてみるのも一つの方法なのでは?と思います。

合格体験談04

合格者 行本 顕(ゆきもと けん)

所属 三菱鉛筆株式会社 生産統括部

受験資格 APICS CPIM(Certified in Production and Inventory Management)

学習期間 9か月程度 (2017年3月開始、2017年11月合格)

学習時間 120時間程度 (1科目あたり24時間x5科目)

英語使用状況等 サプライヤーとのコミュニケーションで日常的に使用/TOEIC 900点台

- 受験の動機

アメリカ企業とビジネスで対等に渡り合うためにはSCMを学ばなくてはならない、そのような危機感にも似た思いが私のCPIM受験の原動力となりました。

少々昔の話になりますが、2010年から2012年にかけ米シカゴに駐在していた際に担当業務を通じてSCMの概念に接する機会に恵まれました。現地企業ではAPICSのSCM知識体系がスタンダードとして認識されており、かつ役員から担当者レベルに至るまで業務上の共通言語として日常的に使われていました。「英語で話せるだけでは駄目、中身が肝心」とはどの分野でもよく聞く話ですが、まさにそのような状況に自らが置かれていることに気づき、冷や汗をかきながらSCM分野のスタンダードを習得する決心したことを昨日のことのように覚えています。この際の衝撃が動機となり、今回の受験に至った次第です。

APICSにはCPIMとCSCPという2種類の試験があり、いずれを目指すべきか判断に迷うところかと思います。私自身は最終的に各論レベルのディスカッションに耐え得る知識の裏付けが不可欠と考え、より実務に即した内容が試験範囲に含まれるCPIMを選択しました。

CPIMの受験料、教材費、および講座受講費用は何れも安価ではありません。そのため実際に受験を検討する際にはこの点で二の足を踏む状況になるかもしれません。私の場合は大変ありがたいことに勤務先の理解と全面的なサポートを得ることができましたので、最終的に今回の受験を決断しました。

私がCPIM試験を受験した2017年は試験の科目数が5科目(BSCM/MPR/DSP/ECO/SMR)から2科目(BSCM=Part I/Part II)に統合*される過渡期の年でした。1科目目のBSCMを旧制度で受けた場合に合格実績を新制度のPart Iに援用できる経過措置がありましたので、当初は私自身もPart II試験の解禁を待って2科目でのCPIM合格を目指すことを考えていました。しかしこの間に力試しのつもりで受けたMPRに運よく合格したことで「このまま進めば国内で最後の旧制度合格者になるかもしれない」との好奇心が勝ったこともあり、旧制度5科目での受験を続行しました。今にして思えば「山を1つ登るよりも丘を4つ越えた方が楽」ということであったのかもしれませんが、結果的にモチベーションを絶やすことなく長丁場の試験を乗り切ることができましたので時の運にも恵まれたと感じています。

*試験範囲そのものは新旧試験とも同じです。

- 学習方法

<使用教材>

・CPIM Participant workbook(全5科目)

<試験勉強のポイント>

①BSCM(4月)

・8時間x3日間の公式対策講座を受講し、受講直後の勢いで受験しました。本科目の試験勉強に要した時間を以降の科目の試験勉強時間の目安としました。

②MPR(7月)/DSP(9月)/ECO(10月)/SMR(11月)

・いずれの科目もAPICSが出版する標準テキストを独習して受験しました。

・MPR・DSP・ECOについてはBSCMの学習過程で目にしているトピックが多く含まれるためテキストは1回~2回通読したのみです。試験対策としてはこれら3科目に共通して出題される計算問題にヤマを張りました。私のケースではこれが奏功したようで、合格点に達することができました。ただし勉強時間の面ではそれなりに手を抜きましたので得点も相応。少し後悔しています。

・SMRについては他科目との重複が少なく、かつより正確な用語法の習得が必須となります。テキストに書かれている情報のみでは学習範囲としてやや不足であり、章末問題(とウェブ上で提供されている解答)をきちんと学習範囲に含めることが重要です。

- 合格後に何が得られたか

CPIMはSCM分野に携わる上で必要な水準の知識の有無を端的に示すものです。たとえ初対面のサプライヤーとの会話であっても有資格者同士であればお互いの発言・判断に対する信頼感は小さくありません。あくまでも私個人の感想ですが、この傾向は特にグローバルで顕著と実感しています。

もっともCPIMも他の資格試験と同様、座学で得た知識のみで全てをカバーできるわけではありません。実務においては日々ベストプラクティスに学ぶことになり、またより深い知識を求めて隣接する専門分野の門を叩くことも日常茶飯事です。日本国内のSCM分野はまだまだ情報が充実しているとは言えない段階にありますので、実務家としては資格取得後も共通の知識を持つコミュニティーに仲間入りし、各論レベルでディスカッションできる環境に身を置くことが大切といえます。振り返りますと、CPIM受験をきっかけに多くの(ただし日本国内では希少な)同じ志をもつ仲間と出合えたことが最も重要な成果だったのではないかと思います。

- さいごに

日本国内のSCM分野への関心は実務家を中心に年々盛り上がりをみせており、業界を超えたサプライチェイナーの交流が一層活発になりつつあります。CPIM試験情報をはじめAPICSに関連する情報を定期的に発信するAPICSコミュニティー、JILSの「ストラテジックSCMコース」(旧東京工業大学大学院キャリアアップMOT)及びその修了生で構成されるストラテジック・SCM・フォーラム・ジャパン(SSFJ)、SCORを軸とした研究グループを擁するVCPCといった実務家のコミュニティーはその最前線に位置するものといえます。一方、現時点での日本国内のCPIM取得者は100名前後とグローバルの10万人に対し決して多い人数とは言えません。この先一人でも多くの仲間がCPIMを取得し、共に日本発のグローバル・サプライチェイナーとしてプレゼンスを高めていくことができればと思います。

合格体験談05

合格者:丹治秀明

所属:株式会社日立ソリューションズ東日本

受験資格:CPIM (Certified in Production and Inventory Management)、CSCP (Certified Supply Chain Professional)

学習期間

・CPIM:2年6ヶ月 (2001年1月開始、2003年6月合格)

・CSCP:6ヶ月 (2013年1月開始、2013年6月合格)

学習時間(集中して取り組んだといえる時間):

・CPIM:約280時間

・CSCP:約40時間

英語使用状況:海外パートナー・顧客連絡(日次頻度)、英語資料作成・翻訳(週次頻度)、海外渡航時(月次頻度)に使用

- 受験の動機

報告者の所属する日立ソリューションズ東日本はサプライチェーンマネジメント(SCM)関連ソフトウェアを提供する。報告者は同SCM関連ソフトウェアのプログラミング、ローカライゼーションを経験した後、海外におけるプロモーション・提案、パートナー連携、及び関連サービス・支援に当たっている。

CPIM、CSCP取得の最大の動機は、業務都合上正しい用語での説明・プレゼン、資料作成・翻訳が求められることである。但し、短期的には次の背景も動機となった。

■CPIM:

① 上司に薦められた

② 取得を宣言した以上、引くに引けなくなった

■CSCP:

① 同僚・上司に勉強会参加を促され、Learning System利用環境も与えられた

② CSCP取得によって5年毎のCPIMの資格更新要件を満たせることが分かった

- 学習方法

■CPIM:

先ずAPICS辞書、簡易問題集、EXAM CONTENT MANUAL(ECM)を購入。次いでECM上で紹介されているテキストを逐次購入。

次に2001~2002年にかけて、辞書、問題集及びテキスト約10冊を用いた社内勉強会を、1科目当たり2~3サイクル開催。1科目当たり、準備時間・開催時間を含めて約40~60時間、5科目で計約250時間、学習に取り組んだ。

更に、4科目目のECO、及び5科目目のSMRは、基礎知識・周辺知識の拡充の必要を感じた。そこで、在庫管理・生産管理・SCM・原価管理・物流・制約理論等の関連日本語基礎書籍、大野耐一氏の書籍に代表されるトヨタ生産管理システムやカイゼン関連書籍を約15冊読了。この追加学習に約30時間を費やした。

CPIM専門家(講師)不在、日本語辞書無での勉強会を通じた学習では、疑問・質問を十分に解消できないケースが頻発。その度に、テキストの対象部分の読み込みや辞書上の関連用語の読み込みを繰り返した。こうした学習は非効率的ではあった。しかし、後にして感じるのは、周辺業務・手法の理解、背景・成り立ちの理解に非常に有効であった。

■CSCP:

先ず、CSCP Learning Systemを用いた、社内勉強会に参加。事前準備無で毎回共同で問題演習と回答解説を読み込むスタイルで推進。約15回参加し、約15時間学習した。

次いで、受験を控えた時期に、同様にCSCP Learning Systemを用い、個人で苦手と感じられた領域の問題演習と回答解説の読み込みに取り組み、約15時間追加学習した。

更に、苦手領域については練習問題を入手し、補足学習約10時間に取り組んだ。

- 合格後に何が得られたか

■CPIM(2003年資格取得):

資格取得による即効性のある目立った効果はなかった。しかし、日々の説明・資料作成・翻訳業務の品質向上には確実に貢献できるようになった。また、シックスシグマ、制約理論にも通じるトヨタの継続的カイゼンの歴史的背景、仕組み、取り組みを学習したことで、困難な仕事でも、日々改善に取り組む姿勢・ノウハウを学習することができた。業務知識・英語スキルの双方の面でも自信に繋げられた点も励みとなった。

なお、これは後で徐々に気付いたことだが、CPIMというSCM基礎知識のお陰で、新聞や雑誌、顧客訪問等を通じて見聞きするSCM応用情報を積み上げる下地ができた。(実際、CPIM資格取得10年後に取り組んだCSCP資格取得は、CPIMに比べると非常にスムーズであった。)

■CSCP(2013年資格取得):

CPIM同様、資格取得による即効性のある目立った効果はなかった。しかし、2014~2015年に公益財団法人日本生産性本部からBSCM及びTTTの社外講師の機会を頂戴し、その過程では、「教えることで学ぶ」ことの価値への気付きの機会、基礎知識の深い理解、そしてプレゼンスキルの向上に繋げることができた。

例えば、2015年のフィリピン大手財閥系企業CIO向け英語プレゼン、2017年のマレーシア大手財閥系企業CEO向け英語プレゼンでは、所属企業製品・サービスの業務的・財務的メリットの訴求、質疑応答を通じ、高い評価を頂いた。また、2017年度は、所属企業の国内セミナーにおいても、5度のプレゼン機会を頂戴している。

- さいごに

CPIM、CSCPは、SCM関連業務の基礎となる業務・言語(言い回し)双方の知識体系を提供してくれる資格であり、関連業務に従事する方々には強くお勧めしたい資格である。実際、APICS関係者と情報交換すると、営業、生産管理、製造といった主要な部門のキーマン3名にCPIMを取得させただけで、在庫が20~30%削減できた、といった企業の事例がざらにあると伺う。

ただ、ご注意頂きたいのは、CPIMもCSCPも、おそらく資格をギリギリパスしただけでは、上げられる効果は限定されることである。取得以降が本当の勝負で、継続的に学習し、知識・知見を深め、実業務で大きな成果を上げること、それによって自分自身の成長を実感ができること、そうした観点・姿勢がより重要である。実際、そうした取り組みを継続しなければ、5年毎の更新も容易ではない。

多くの方に資格取得をきっかけにSCMの能力を高めて頂き、日本の製造業、流通業、物流等各種産業の生産性の高い、そして競争力の高いサプライチェーンの構築を実現頂きたい。所属企業の立場としても、認定講師の立場としても、微力ながら応援させて頂きたい。

合格体験談06

受験者:佐藤 亮(さとう あきら)

所属:日系製造業

受験資格:APICS CPIM(Certified in Production and Inventory Management)

学習期間:2018年1月~2018年9月

英語使用状況:業務にてメール全体の2~3割程度

米国で語学研修後、大学(経営学部学士)卒業、卒業後、米国にてロジスティックス会社に4年勤務、合計8年半の在米経験あり。

- 受験の動機

前職ではプラントエンジニアリング会社の財務部にて外国為替業務に従事していました。

7年前に現職に転職後、サプライチェーンマネジメント部(SCM部)に配属されました。配属されたころは顧客及びマーケットのトレンドから担当商品の購入数量を決めるだけだと思っていました。

しかしながら、SCMの業務とは何だろうかと思い、SCMの全体像を把握しようと思ったことがCPIMの学習を始めたきっかけでした。

当初はテスト受験するつもりはなくCPIMの学習し知識を身につけることが目的でしたが、APICSのLearning Systemを購入した際にテストが付いているBundleを申し込んでしまったことが受験のきっかけでした。

- 学習方法

基本的にはAPICSで購入したテキストを読んだだけでした。各Sectionを読了後、Learning SystemでQuizを受けて、間違えたところはテキストを読んで復習しました。Part1はテキストを2回読みました。Quizも複数回受けました。その他、TOCを理解するためにザ・ゴールのコミック版を読みました。

Part1では理解できなくてもManufacturing Planning and Controlのチャートを何度も手を動かして書いて暗記しました。暗記することによりテキストを読み続けてもManufacturing Planning and Controlのどこについて読んでいるのかが分かるとともに全体像を把握することが出来ました。最初はテキストをノートにまとめたのですがノートを読み返すとほとんどテキストの丸写しであまり効果を感じませんでした。ノートにまとめるならば自分の言葉で簡潔にまとめるのが肝要だと思います。結局、Part1の学習期間は2018年1月~6月まででした。

Part2はテストまでの時間が約3カ月(2018年7月~9月)しかなく、不合格を覚悟してテキストを読み始めましたがPar2のModule 1の途中までしか読み進めることが出来ず、テストの日を迎えてしまいました。

幸いにもぎりぎりの点数で合格しましたがPart1をしっかり学習したことが良かったと思います。業務を通じて会社としてあるべき姿が身についていれば常識に従って回答をすることができ合格する可能性が高くなると思います。CPIMは会計や経理のように具体的な内容ではなくコンセプトを学習するような抽象的な部分があります。それに早く気が付くとテキストを読むのが楽になります。

- 合格後に得られたこと

合格してからまだ2カ月ほどか経過していないので具体的に何かが得られたとは感じていません。残念ながら社内で私の周りではCPIMについて知っている人がおらず、その価値について理解している人がいません。

Part2のテキストを読み終わっていないのでまずはテキストを読みつづけ、さらなる理解を深め、業務に活用できるようにしたいと思います。

- さいごに

CPIMはテストに合格して資格を取得しても、資格取得後5年の間に様々な取組みに参画しないと資格の保有ができません。会社及び私たちを取り巻く環境がとても早く変化します。それに遅れないように知識を身に着けていくことが重要だと思います。この観点から資格が5年しか有効でないということは理に適っていると思います。

資格を保有することを目的とせず、常に新しい知識を求め、知識を磨くことが結果として資格の保有につながるものと思います。

合格体験談07

合格者 宮﨑 壮洋

所属 インテル株式会社

受験資格 APICS CSCP(Certified Supply Chain Professional)

学習期間 2018 2月 – 6月

英語使用頻度 日常業務で使用、米国駐在経験有、英検1級

- 受験の動機

当社にはプロセス改善やサプライチェーン教育を推進する風土があり、手を挙げ、マネジメントからの承認が得られれば、資格試験や外部セミナー受講など、様々な学習機会を得ることが出来ます。社内にはLean Six SigmaやAPICS CSCP取得を支援するCommitteeが存在し、後者は年に2回、約半年のタームで試験合格を目指すクラスの公募を行っております。私が参加を決めた理由には大きく3つあり、1. サプライチェーンに力を入れる当社がCSCP取得を推奨していること、2. 特定領域に限定されず、サプライチェーン全体を俯瞰し、その知識を体系的に習得できること、3. 業界・業種を超えたサプライチェーンへの理解が、今後のキャリアを見据えたうえでプラスになる、と考えた為です。その後CSCPを取得した今、その学習内容・結果ついて概ね満足しています。

- 学習方法

APICSが提供するCSCPテキスト、オンラインラーニングシステム、および週1回の社内グループディスカッションが学習の中心でした。ヨーロッパ、アメリカ、アジアパシフィックなど、時差を加味した学習グループを形成し、テキストの該当チャプターを事前に自習したうえで週に一度集まり、モデレータ(過去のCSCP合格者)の進行のもと1-2時間ほどディスカッションを行いました。私はアジアパシフィックのグループに所属しており、日本からは唯一の参加者でした。他拠点からは中国の大連・成都、インドのバンガロール、ベトナムのホーチミン、マレーシアのペナンなど様々なロケーションより参加者がおり、各々が遠隔参加しながら、実務経験に基づく過去事例のシェアや、学習内容に関する疑問点の議論、意見交換などをしました。定期的に集まりグループディスカッションを行うことは、事前準備を促す程よいプレッシャーにもなり、学習のペースを作るという意味でも良かったと思います。私は平日の業務終了後に2時間ほど、最寄り駅の図書館で自習をしていました。CSCP取得を目指すに当たっては、「SCMに関する専門用語(ターミノロジー)を覚えることも大切だが、テキストで紹介されているベストプラクティスの”コンセプト”を理解することが大切である」、とモデレータから繰り返し説明されました。試験内容を振り返り、確かにその通りだったなと感じるところがあります。CSCP関連書籍や問題集なども数多く販売されておりますが、資格取得に際しては、テキストとオンラインラーニングシステムで十分ではないかと思います。テキストを読み、オンラインクイズで不正解だった箇所を再点検し、さらに理解を深める。テキストもオンラインラーニングシステムも結構分量が多いですが、恐らく2回ほど通せば合格点に届くのではないでしょうか。学習を習慣化すること、そのモチベーションを保つこと、この2点が大事なのではないかと思います。

- 合格後に得られたこと

日頃の業務に対し、さらに深い理解を以て臨めるようになり、自身のインプットが全体プロセスの中でどのような役割を担っているのか、ステークホルダーが何をKPIとして重視しているのか、どうすれば部分最適に囚われない解を模索できるのかなど、より俯瞰的な視野から仕事に幅を持たせることが出来るようになったと感じています。またサプライチェーンの体系的な学習を通じ、今まで蓄積された各論の知識が点と点で繋がる感覚、未知の領域に対する新しい発見など、改めて気付かされることも多くありました。資格取得後、社内・社外のネットワークもさらに広がりました。社内ではSCMに関する共通のベースライン・共有言語を持つことによって、海外拠点を含む関係部署とよりスムーズなコミュニケーションをとることが出来るようになりました。社外ではAPICS Communityの各位と知り合うことが出来、業界の枠を超えてより広いネットワークを持つことが出来たと考えています。グローバルスタンダードな資格ではあるものの、日本ではまだ取得者が少ないと聞いておりますので、今後同士が増えることを祈っております。また同時に、CSCP取得はあくまでひとつのマイルストンであり、テクノロジーとSCM理論が日進月歩であるなか、今後も継続的な学習が必要であると感じています。

合格体験談08

受験者:宮川 秀一(みやかわ しゅういち)

所属:日系物流企業

受験資格:APICS CLTD(Certified in Logistics, Transportation and Distribution)

学習期間:約4ヶ月間(2018年9月~12月)

学習時間:150時間程度

英語使用状況:業務で通常英語使用(TOEIC 955点取得)

- 受験の動機

前職では国内大手臨床検査会社にて、国際治験に関する業務に従事していました。治験の安全性評価を行うために、同一の検査機関で生化学検査を行う必要があるのですが、検査会社には日本全国から採取された検体が採取当日の夜から到着してきます。日本全国をカバーしている輸送ネットワークに最初は驚きました。また、海外からの検査試薬や、海外への検体発送などを手配するうちに、物流業界に興味を持つようになりました。

6年前に現職に転職後、最初は3PLとして外資系医療機器メーカーに配属され、そこで海外工場への発注業務から在庫管理、国内出荷手配まで幅広く担当させて頂きました。その後は別の事業所にてサービスパーツのリバースサプライチェーンマネジメント業務に従事することとなりましたが、その際にサプライチェーンマネジメント(SCM)の業務を部分的にしか理解できていないことに気が付きました。もっと、SCMの全体像を把握したいと思ったことがCLTDの学習を始めたきっかけです。

APICSにはすでに歴史のあるCPIMやCSCPがありましたが、物流会社に勤めている私にとって、まずは物流がメインとなるCLTDの学習が最適だと思い、教材から試験のCreditまで含まれているBundleを購入して学習を開始しました。

- 学習方法

9月中旬から学習を開始し、12月までに合格することを目標と定めました。

テキストは全て英文でしたので、まずは英文に慣れるところから始めました。TOEICなどの英語学習の経験はありますが、「英語で学ぶ」という経験は初めてだったので、最初は苦労しました。

基本的にはAPICSで購入したテキストを読み、重要な語句をマーカーでチェックしつつ、APICSディクショナリー対訳版にて意味を理解するという学習法です。しかし、慣れていない概念が出てくると学習の進捗が滞ってしまうようになります。その為、学習方法を変更しました。

テキストを読んでからLearning SystemでQuizを受けるのではなく、Quizに出たところをテキストから抽出し、重点的に理解するという学習方法です。まずはQuizを覚えるほど繰り返し解き、間違えたところはテキストを読んで復習しました。

CLTDのBundleにはTestのCreditが2回分付いていましたので、学習開始から1ヵ月半後の10月末に、模擬試験感覚で最初の受験をしました。3時間半という長丁場の試験時間や実際に出題される問題のレベルを確認するためです。

結果は300点合格中299点で不合格という悔しい結果となりましたが、確実に実力はついてきているという自信を持つことができました。

2回目の受験は12月末とし、試験日まではこれまで以上に苦手な分野のQuizとテキストの読み込みを繰り返しました。また、それと並行してAPICSが提供しているスマートフォンアプリを使用し、隙間時間に単語の意味を英語で理解するという勉強も取り入れました。その結果、当初の目標通りとなる12月中に合格し、CLTDの認証を受けることができたのです。

学習期間は2018年9月中旬から12月末まででしたが、その殆どをLearning SystemでのQuizに費やしました。最初は暗記ノートを作ろうとしましたが、ノートを作ることで満足してしまい、思うように効果が得られませんでした。暗記は1回で覚えようとするのではなく、繰り返し情報に触れることで記憶が定着してくるそうです。Quizを繰り返し解くことにより、テキストの重要な部分を効率よく暗記できたことが合格への近道だったのではないかと思います。

合格後に得られたこと

合格してから社内の他グループの業務の説明を受ける際、以前よりも多少は理解できることが増えましたが、まだまだ真の意味でCLTDの知識や価値を得られたとは感じていません。日系物流企業勤務ということで、社内にはAPICSやCLTDについて知っている人がおらず、その価値について理解している人がいないというのが実状です。しかし、今後のキャリアを考えた際、いつか必ず恩恵を得られる時が来ると信じ、CLTDについてさらなる理解を深め、自分のものとしていきたいと思います。

- さいごに

CLTDはCPIMやCSCP同様、資格取得後から5年の間に継続的な学習を行わなければ資格の更新ができません。多くの資格試験においては、合格すればそれで終わりとなりがちですが、この継続学習が必要になるということにより、資格保持者のレベルが維持されていくものと感じます。

今後はさらにITの導入が進み、社会の在り方も大きく変化していきます。物流業界の在り方も同様に変革期を迎えていくでしょう。この変化に取り残されないよう、CLTD保持者として常に新しい知識を求め、情報をアップデートしていくことで、活躍できる人材になっていきたいと考えます。